今日は木曽街道を北から南まで縦断します。「長野に行ってきた・2020夏(前編) - 酢ろぐ!」の続きです。

木曽街道とは、京都と江戸を繋ぐ街道のひとつ「中山道」のうちの木曽地域にある街道を指します。広義では中山道=木曽街道ですが、ここでは狭義の定義の方を指して使っています。

木曽街道について

木曽街道には、贄川宿・奈良井宿・薮原宿・宮ノ越宿・福島宿・上松宿・須原宿・野尻宿・三留野宿・妻籠宿・馬籠宿の11宿場があります。妻籠宿と馬籠宿との間宿として大妻籠宿などあります。大妻籠宿は昔からある間宿ですが、ここ30年くらいで観光用に整備されたらしいですよ。

京都から江戸へ移動するには東海道を使うのが鉄板で、人の往来が少なく難所の多く中山道は人々は避けていました。

和宮が徳川家に請われ降嫁する際には公武合体を阻止せんとする攘夷派からの護衛のためにあえて人の往来が少ない中山道を選んだともいわれています。各集落から人馬をかなり強引に徴発しながら進み、その見返りとして京都の食器や衣服を謝礼として置いてきています。

そのため、ところどころで和宮にまつわる名所や名品が存在おり、今日の観光資源として生きています。

塩尻市の奈良井宿と木曽平沢で20日、江戸時代末期に中山道を通って将軍家に嫁いだ皇女和宮のお輿入れの様子を再現した「皇女和宮御下向行列」が行われた。風情のある宿場町を華やかな行列が静々と進み、多くの観光客が秋の行楽を楽しんでいた。

皇女和宮行列 華やかに 奈良井宿と木曽平沢で | 地域の話題 | 株式会社市民タイムス

木曽街道in

「是より南 木曽路」と書かれた石碑があります。ここからがいわゆる木曽路になります。

贄川宿

贄川宿(にえかわじゅく)です。昔は温泉が湧いていたので「熱川(にえかわ)」だったのですが温泉が枯れてしまい贄川の字が当てられました。よっぽど熱い湯だったのでしょうね。

木曽路の入り口ということもあり関所がありました。中山道は抜け道が多いため、この関所は福島関所の補助的な関所として使われていました。

道の駅

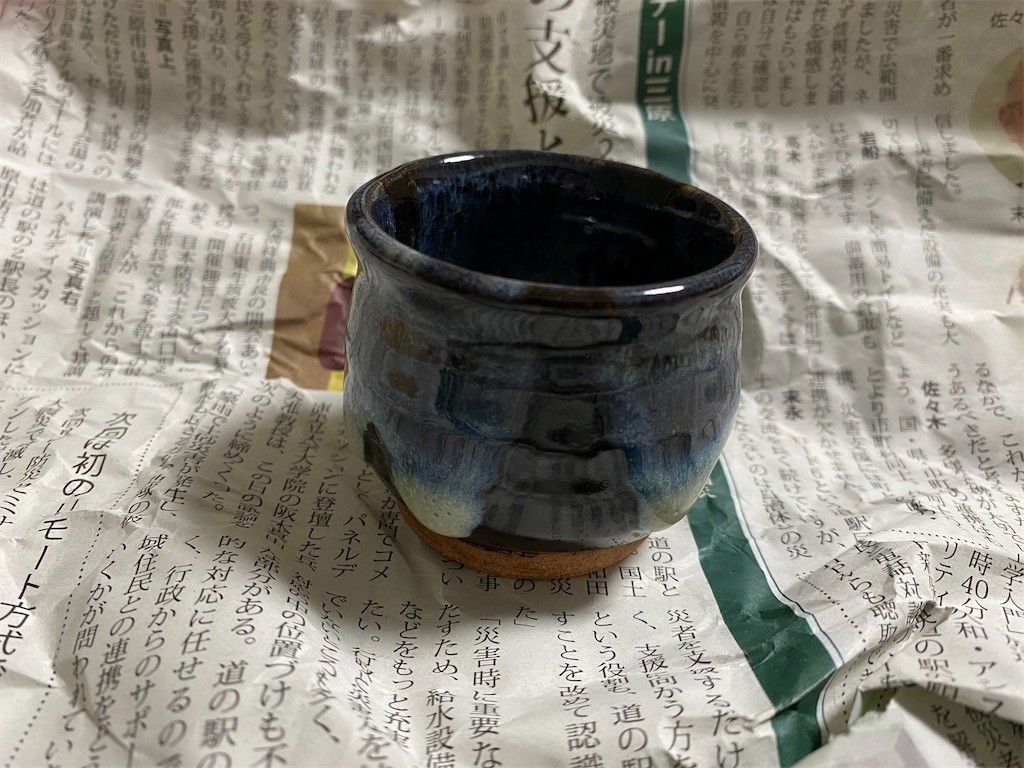

これは塩尻かな?「洗馬焼(せばやき)」は始めて聞きました。洗馬焼は洗馬集落で松本の市場向けに雑器を作っていたらしいのですが、中央線開戦にともなって外部からよりよい磁器が輸入されるようになって廃れていきました。とある窯元が現代に復活させた模様。

釉が垂れているのが特徴です。

美濃焼や信楽焼、唐津焼など誰もが聞いたことがある面々と比べるとドマイナーですがさくさんの好みの陶器なので広まって欲しいと思います。

奈良井宿

木曽路11宿のうち観光地化に最も成功している奈良井宿(ならいじゅく)です。まわりに何もないので空が開けていてとても綺麗です。

本陣跡地です。いまは民宿になっています。

昼食にそばをいただきました。

出てくることには雷が鳴っていていました。前日の夕方、長野ではゲリラ豪雨が発生していてテレビで奈良井宿が滝のようになっているのを見かけました。晴れてよかったです。

妻籠宿

妻籠宿(つまごじゅく)です。奈良井宿より格式高い宿場です。このときすでに16時になっていたので人も歩いていません。

妻籠宿の本陣跡です。

他の建物が和風ななか、唯一レトロな洋館があります。妻籠宿観光案内所です。

妻籠宿といえばこの曲がった木のある風景です。建物も背景の山々も美しすぎる……

馬籠宿

島崎藤村の生家がある馬籠宿(まごめじゅく)です。石畳で舗装されていています。奈良井宿や妻籠宿と比べると民家が多いのですが、それとわからないように和風な外装となっています。

渓斎英泉の「木曽街道六十九次」では牛が崖っぷちを歩いているところが紹介されています。かなり急な坂なのですがこれでも観光地としてまだなだらかになったのだと思います。

木曽街道out

馬籠宿からさらに南に向かうと「是より北 木曽路」の石碑が立っています。

木曽街道を北から南まで縦断しました。

おわり。